目次

自動車よりも購入費、維持費ともに手頃で、機動力にも優れている原付バイクと電動アシスト自転車。

近年は原付のなかに、電動キックボードをはじめとする特定小型原付も加わりました。そこでこの記事では、原付と電動アシスト自転車の違い、その利便性やコストについて徹底解説します。原付と電動アシスト自転車、そのどちらかで迷っている方はぜひ、ご参考にしてください。

電動アシスト自転車はこんな人におすすめ

電動アシスト自転車はこんな人におすすめです。

- コスパ重視

- 機動力を求める

- 運動不足を解消したい

コスパ重視

電動アシスト自転車の魅力は何よりもそのコスパ。往復10km程度の通勤・通学なら3~5日に1回、充電すれば問題ありません。こうした走行であれば、電気代もひと月で500円程度と非常に格安です。

自転車でありながらも走行をアシストしてくれるため、通常の自転車よりも楽に、比較的遠くまで行くことができます。同じ距離を電車や自動車を使って移動した場合よりも、お得感を感じられることでしょう。

機動力を求める

自転車ではあるものの、アシスト機能が付いているおかげで5km程度の圏内なら比較的楽に走行できる電動アシスト自転車。でも、道交法の区分では自転車(軽車両)ですから、駐輪場やスペースのある場所に停めやすいです。

街中で駐輪できるスペースの確保をあまり気にすることなく使えるのは良いですよね。

また、地下鉄ひと駅やふた駅程度を満員電車で乗るくらいなら、自分の乗り物で行く方が気楽ですよね。近場を楽に走りたいという人には、電動アシスト自転車が良いでしょう。

原付のようにエンジンを掛けなくても、ガソリンのことや駐車スペースを気にしなくても、近場に行くのにパッと動きやすいのが電動アシスト自転車です。

ただ、あまり遠くへ行くなら充電の頻度を高める必要があります。その目安はおおよそ40km程度までです。

たとえば、10Ahのバッテリーの充電にかかる時間は、およそ3時間程度。 フル充電なら、アシスト機能を利用して40km以上の走行が可能になりますが、50km程度を目安に電池切れに注意が必要です。

運動不足を解消したい

電動アシスト自転車は、あくまで走行をアシストしてくれるもの。そのため、基本的にペダルを必ず漕がなくてはいけません。

坂道などでは体力が必要なので、運動不足を解消したい人にはおすすめです。

原付バイクはこんな人におすすめ

「原付バイク」という言葉は、厳密には125cc以下の二輪車全般を指しますが、一般的には「原付一種」と呼ばれる50cc以下のオートバイを指すことが多いです。

本記事では、原付バイクは「原付一種」としてご紹介します。

原付バイクはこんな人におすすめです。

- 初めてバイクに乗る人

- 通勤・通学に利用したい

- 服装を制限したくない

初めてバイクに乗る人

原付バイクは初めてバイクに乗る人には特におすすめです。自動二輪車は免許取得が必要なうえに運転も不安という方も、原付はすでに免許を持っている人も多く、乗りやすいという方も多いのではないでしょうか。

通勤・通学に利用したい

通勤・通学におすすめなのが原付です。

原付はコンパクトで運転もしやすく、5〜10km程度の移動もスムーズです。坂道もペダルを漕がなくても楽に走ることができます。

毎日通勤・通学していると、嵐や台風、雪の降る日もあるでしょう。そんなとき、自転車で走行するのは大変ですが、原付なら比較的楽に運転できます。

服装を制限したくない

自転車に乗る際のデメリットとしてあるのが、衣服の裾が後輪やチェーンリングに引っ掛かってしまうことです。裾が広がっているズボン・スカートを着用する際には注意する必要があります。その点、原付は構造上、裾が引っ掛かりにくくスカートを履いても巻き込みにくく、安心です。

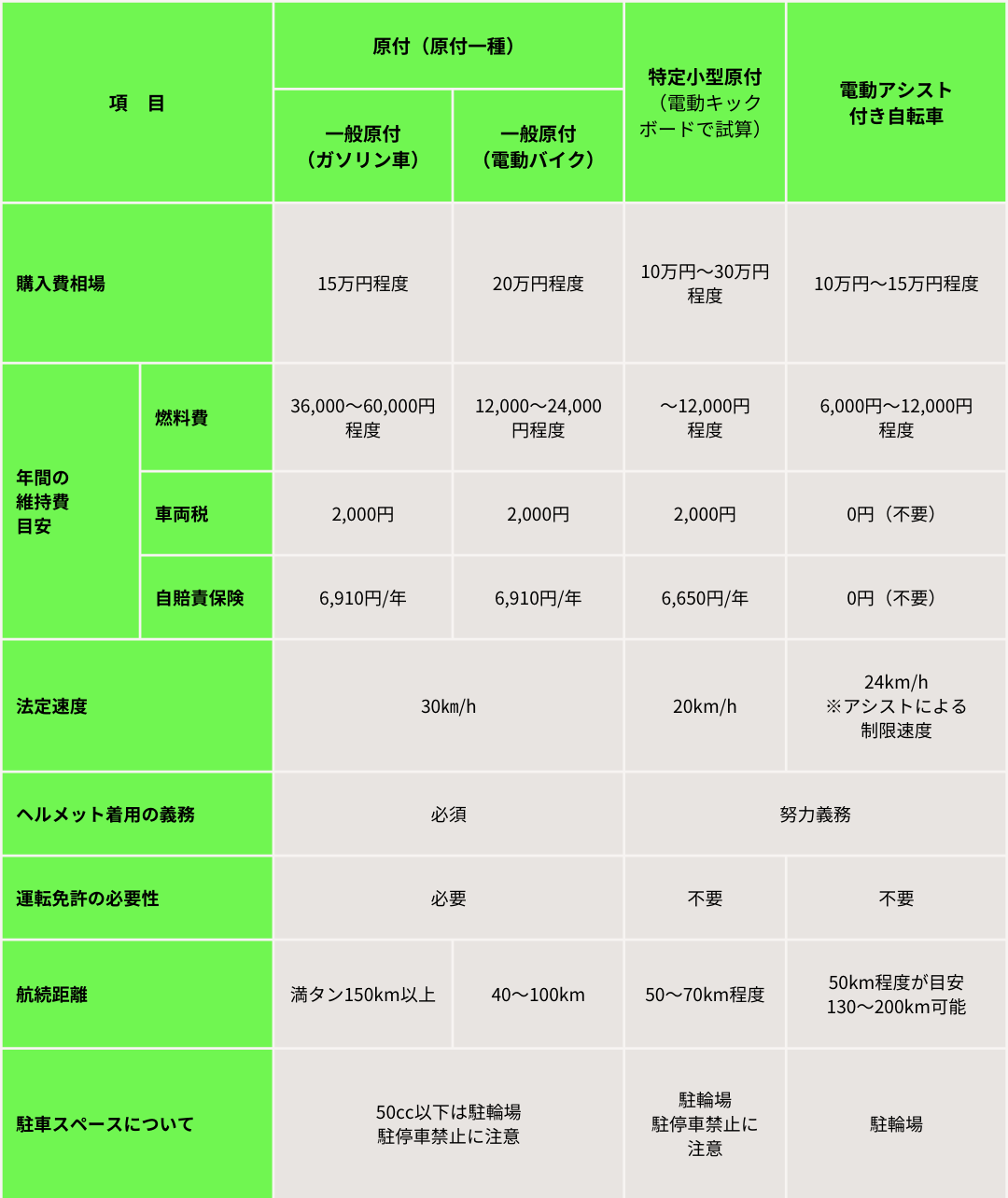

原付バイク、電動アシスト自転車の違いを徹底比較!【一覧表】

原付バイク、電動アシスト自転車の特徴を、購入費・維持費(ランニングコスト)・速度面などさまざまな観点から検証してみました。なお、原付には一般原付と特定小型原付があるため併せてご紹介していきます。

関連記事:【初心者必見】知っておくべき8つの原付ルールを徹底解説!

徹底比較してみた結果、価格や維持費の面では電動アシスト自転車に、速度や走行距離では一般原付、体力面では原付バイクに軍配が上がりました。

こちらの「原付一種、電動アシスト自転車、特定小型原付の違いをコストなどから徹底比較!」で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

電動バイクとエンジンバイク(ガソリン車)との違いも徹底比較!

ここまで電動バイクと電動アシスト自転車を比較してきましたが、電動バイクはエンジンバイク(ガソリン車)ともよく比較されます。

ここからは、電動バイクとガソリン車の違いを「燃費」「免許」「種類」の3項目で比較します。

燃費:同じ距離を走行するなら電動バイクの方が安い

同じ距離を走行する場合、ガソリン車よりも電動バイクの方が燃費が良いです。

ガソリンで走る原付バイクは、およそ1Lで35km〜40km程度走行できます。資源エネルギー庁によると、2024年3月時点のレギュラーガソリン1Lあたりの全国平均価格は174.3円となっているので、原付バイクで40km走るためには170円前後かかる計算です。

一方、電動バイクは1回あたりの充電で35km〜40km程度走行できます。1回の充電にかかる電気代は30円程度が一般的なので、電動バイクの方が格段に安いと言えるでしょう。

先に記載した表のように、年間の燃料費でみても、ガソリン車の原付バイクは36,000〜60,000円程度に対し、電動バイクは12,000〜24,000円程度です。電動バイクなら年間のランニングコストを3分の1程度に抑えることができます。

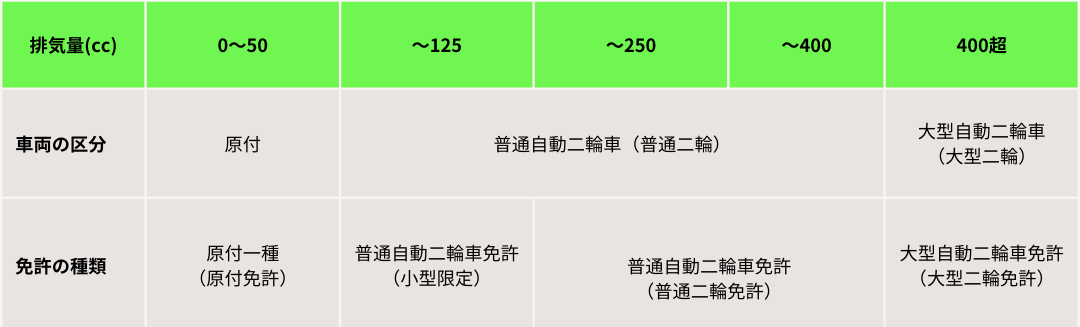

免許:規格に応じて必要な免許が変わるのは同じ

ガソリン車と電動バイクは、それぞれ規格に応じて必要な運転免許が変わります。

必要な免許種別は、それぞれ次の表の通りです。

エンジンバイク(ガソリン車)

電動バイク

| 定格出力 | 道路交通法による免許の種類 |

|---|---|

| 0.6kW未満 | 原付一種 |

| 0.6~1kW | 原付二種 |

| 20kW未満 | 普通自動二輪 |

| 20kW以上 | 大型自動二輪 |

※普通自動車免許をお持ちの方であれば原付一種を運転することができるため、別途原付一種免許を取得する必要はありません。

種類:電動バイクには折りたたみ式や子ども用など豊富な種類がある

電動バイクには折りたたみ式や子ども用といった豊富な種類があります。が、エンジン車にはありません。

エンジンバイクにも子ども用の「ポケバイ」という種類があります。免許不要で大人でも乗ることが可能ですが、サーキット等の限られた場所でしか乗れず、公道走行はできません。

また、電動バイクには折りたたみ式も種類がありますが、エンジンバイクにはありません。

それぞれの利用シーンに応じて選べる車種が多いのが電動バイクのメリットと言えます。

電動バイクの特徴をまとめると?

上記の比較項目も踏まえたうえで電動バイクの特徴をまとめると、次のようになります。

メリットは次の5点です。

- 静音性に優れている

- 燃費が安く抑えられる

- 給油する必要がなく時間の節約になる

- メンテナンスが少なく済む

- 乗り心地がスムーズ

一方、こちらの3点に注意が必要です。

- 充電に時間がかかってしまう

- 長距離を走るのには向かない

- 車両価格がやや高い

原付の購入を検討している方に電動バイクがあるという選択肢もご紹介しましたが、上記の点を踏まえていただけると良いでしょう。

詳しくはこちら「電動バイクの知られざるメリット・デメリットとは?」にまとめていますので、こちらをご覧ください。

結局どの乗り物を選ぶべき?

それぞれの特徴を理解したうえで、結局どの乗り物を選ぶべきなのか迷ってしまった方もいるかもしれません。ここからは、電動バイクと電動アシスト自転車、ガソリン車それぞれにおすすめな人をご紹介します。

電動バイクがおすすめな人:距離が調整できて安く楽に移動したい

移動する距離を自分で調整でき、安く楽に移動したい人には電動バイクがおすすめです。

移動可能な範囲で生活できる場合は、燃費が安く運転しやすい電動バイクは重宝するでしょう。とにかく楽に移動したい人にとっては電動バイクはうってつけです。

航続可能距離は規格に応じて変わるので、自分の移動距離に合わせた規格の電動バイクを選んでください。

電動アシスト自転車がおすすめな人:ごく短い距離を楽に移動したい

ごく短い距離を楽に移動したい場合は、電動バイクよりも購入価格が安い電動アシスト自転車がおすすめです。

子どもの送り迎えや買い物など、通勤以外の近距離移動を効率化したい人は、軽く漕げる電動アシスト自転車を重宝するでしょう。

電動アシスト自転車は、子どもを簡単に乗せられることもポイントです。また、カゴやリアキャリアが大きい生活仕様に特化した電動アシスト自転車も販売されているので、日常生活用に移動手段を確保したい人は電動アシスト自転車を探してみてください。

ガソリン車がおすすめな人:長距離を走るツーリングがしたい

長距離を走るツーリングがしたい人や、バイクのエンジン排気音が好きな人など、いわゆる「バイク好き」はガソリン車を選びましょう。

電動バイクや電動アシスト自転車はあくまでも移動用と捉え、バイクを趣味として楽しみたい人はガソリン車がおすすめです。

電動バイクは電動アシスト自転車とガソリン車の良いとこ取りの乗り物!

電動バイクは、電動アシスト自転車とガソリン車の良いとこ取りの乗り物です。

電動バイクは折りたためたり漕げたりするので、電動アシスト自転車と同じくらい扱いやすい乗り物と言えます。その一方で航続距離は電動アシスト自転車よりも長いため、エンジン車のように生活圏外への移動にも使えます。燃費はガソリン車よりも圧倒的に良いため、電動バイクは経済的かつ省力的に移動できる乗り物です。

結論:原付と電動アシスト自転車との良いとこどりの乗り物がモビチェンタイプの電動バイクでした!

電動アシスト自転車のように扱いやすく、ガソリン車のように移動にも便利に使える。そんな電動バイクが「ハイブリッドバイクGFR-02」です。

「GFR-02」は、公道走行可能なコンパクトタイプの電動バイクです。充電1回で約34km走行でき、電気代は12円程度と燃費効率が良いため、移動コストを格段に抑えられます。

ペダルがついているため、運動のために漕ぐことも可能です。坂道では電気の力でアシストしてくれるため、移動が苦になることはありません。

- 家から駅までの移動

- 都会の駅2~3駅くらいの通勤

- ちょっとした近所での用事

- 10キロ圏内での買い物

このような移動が必要な際に楽してスピーディーに移動したい場合は、ぜひ「GFR-02」をお試しください。

また、「GFR-02」は約19kgの軽量設計かつ折り畳み可能な電動バイクです。そのため、自動車のトランクにも簡単に積み込めます。普段の移動に使う以外にも、車に乗せてキャンプや旅行にも持っていけるため、場面を選ばず移動を簡単にしてくれる優れモノです。

動画も見てみよう!

まとめ

電動バイクはモーターで走行する環境に優しい次世代の乗り物です。

運転には規格に応じて免許が必要になりますが、ペダル付のものは電動アシスト自転車のように漕ぐことも可能なので、利用シーンを選ばず使えます。ガソリン車と比べて燃費が良いので、移動コストを抑えたい方にもおすすめです。

電動バイクを使えば、日常生活のちょっとした移動が格段に楽になります。快適に移動したい人は、ぜひ電動バイクをお試しください。

「GFR-02」であれば、駐輪場に置けるサイズ感なので、取り回しも簡単です。折りたためばアパートの玄関にも置けるサイズ感なので、他の電動バイクや電動アシスト自転車だと保管場所を確保できず購入を諦めた方にもおすすめです。

【関連記事】

電動キックボードにまつわる法律や注意点は?購入するときの心得も合わせてチェック!

便利すぎる! もしあなたの毎日に、折りたためる電動バイクがあったら?

コンパクト電動バイクはどんな人に向いている?オススメの使い方を紹介

原付バイクの保険って自賠責だけでいいの?任意保険にも入るべき?

電動キックボード等に特定小型原付区分が新設:免許不要、ヘルメット任意に!

一覧へ戻る