目次

トライクとは?

トライクは「三輪の乗り物」という意味を表しています。

cycleの語源は「周期的に回転するもの」という意味で、

三角形(triangle)+自転車(bicycle)=三輪車(tricycle:トライシクル)→トライクと呼ばれるようになりました。 ※諸説あります

一般的に三輪車というと後輪二輪のものをイメージするのではないでしょうか?

実は、このように前輪二輪のトライクも存在します。

「三輪」と「バイク」は別物?

トライク=三輪を表現していることがわかりました。

では、バイクはどうでしょうか?

バイクの語源である「bi:バイ」は、ラテン語で2を意味する言葉で、バイク=二輪を表現しています。

上記の説明から「三輪バイク」は和製の造語であり、トライク=三輪、バイク=二輪ということになります。

巷では「三輪バイク」という表現はよく見かけますが、和製造語が広く浸透しているようです。

トライクを運転できる免許とは?

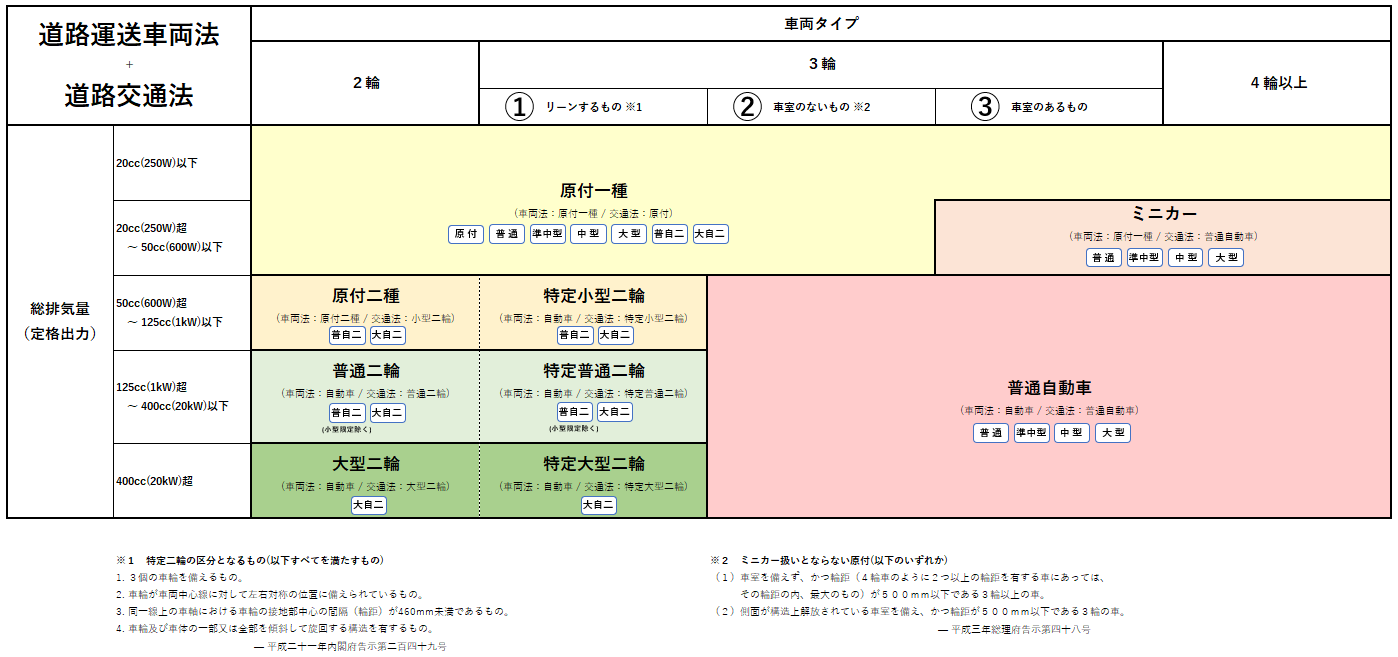

車両を運転する際には、2つの法律を順守する必要があります。

道路を走る車両の構造についてのルールを定める「道路運送車両法」、道路を走るときの交通ルールを定める「道路交通法」です。

トライクを運転できる免許は、その車両の構造と総排気量に応じて免許区分が異なります。

「三輪バイク」という表現は矛盾していますが、運転特性については比較的バイクに近く、道路運送車両法上は二輪車扱いになることから、自動二輪免許が必要となるトライクもあります。

必要な免許の判断方法は、前輪・後輪どちらが二輪かということではなく、車両の構造と総排気量により決定します。

下図をもとに解説していきます。

三輪車のうち3パターンの構造により車両区分が異なるため、必要となる免許が異なります。

①リーンするもの(車体が傾くもの)

※特定二輪の区分となるもの(以下すべてを満たすもの)

1) 3個の車輪を備えるもの。

2)車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの。

3)同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔(輪距)が460mm未満であるもの。

4)車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの。

— 平成二十一年内閣府告示第二百四十九号

②車室のないもの

※ミニカー扱いとならない原付(以下のいずれか)

1)車室を備えず、かつ輪距(4輪車のように2つ以上の輪距を有する車にあっては、その輪距の内、最大のもの)が500mm以下である3輪以上の車。

2)側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が500mm以下である3輪の車。

— 平成三年総理府告示第四十八号

③車室のあるもの(側面が囲われている)

種類と車両区分について

【車両区分】

・総排気量20cc(250W)以下

①②③:原付一種

必要な免許:原付以上

・総排気量20cc(250W)超~50cc(600W)以下

①②:原付一種

必要な免許:原付以上

③:ミニカー

必要な免許:普通自動車免許以上

・総排気量50cc(600W) 超~125cc(1kW)以下

①:特定小型二輪

必要な免許:普通自動二輪免許(小型限定)以上

②③:普通自動車

必要な免許:普通自動車免許以上

・総排気量125cc(1kW) 超~400cc(20kW)以下

①:特定普通二輪

必要な免許:普通自動二輪免許以上

②③:普通自動車

必要な免許:普通自動車免許以上

・総排気量400cc(20kW)超

①:特定大型二輪

必要な免許:大型二輪免許

②③:普通自動車

必要な免許:普通自動車免許以上

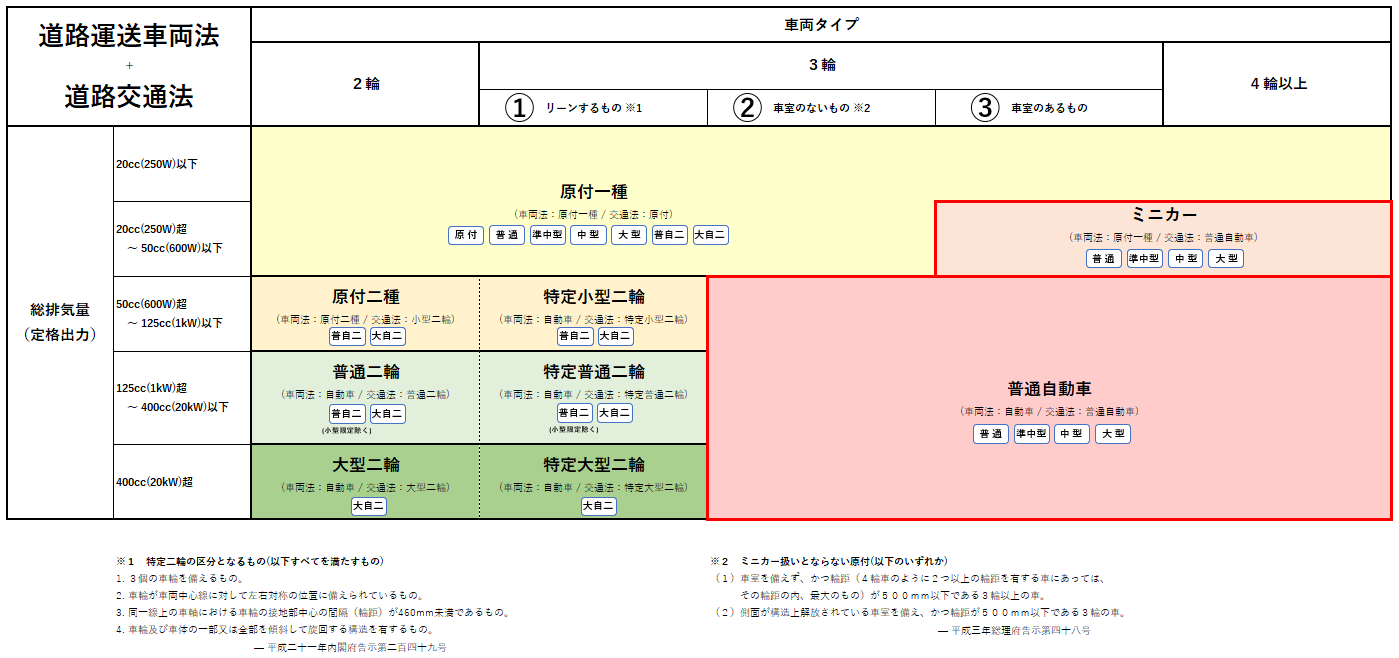

ヘルメットの有無

道路交通法上普通自動車に分類されるトライク(下図の赤線囲み部分)には、ヘルメットの着用義務はありません。

しかし、タイヤは3つあってもバイクの構造に近いので、万が一の接触事故や高速道路走行時の飛び石等から自分の身を守るためにもヘルメットの着用を強く推奨します。

トライクの特徴

【メリット】

タイヤ3本で自立するので、乗降時に安定します。

また、低速走行では二輪車よりもバランスが取りやすく安定します。

【デメリット】

高速走行ではリーン(車体を傾ける)ができない場合、遠心力がかかるため特に坂道やカーブでは二輪車よりも不安定になり転倒しやすくなります。

車検の有無

排気量が250ccを超える場合は側車付自動二輪車(サイドカー)に分類され、車検が必要になります。

排気量が50cc超~250cc以下の場合は側車付軽二輪車となり、車検は不要です。

維持費

二輪車よりもタイヤの本数が多いため、タイヤ交換費用がかかります。

自動車税、重量税、自賠責保険料等が必要となります。

【側車付自動二輪車(サイドカー):総排気量250cc超】

自動車税:6,000円/年

重量税:3,800円/2年 ※車検ごとに納付

【側車付軽二輪車:総排気量50cc超~250cc以下】

自動車税:2,000円~3,600円/年

重量税:4,900円/初回登録時のみ(125cc以下は課税なし) ※車検は不要

バック走行ができるものも!

二輪車の感覚では考えられないかもしれませんが、トライクにはバック機能が付いた車両も販売されています。

駐車の際には、車両をバックして走ることが可能です。

この場合、どちらかというと自動車のような感覚で運転することになります。

どのようなシーンで使われる?

業務用利用が多い

後輪二輪のトライクはデリバリービジネス利用が多くを占めています。

前後三輪で安定感があるため食品や飲料を傾けることなく運ぶことができます。

屋根があるものは雨の日の配達も可能になり、自動車よりも小回りが利くため渋滞を回避することができます。

最近はバッテリー充電式の電動トライクも発売されています。

電動タイプのトライクの場合は、バッテリーを充電することで走行できるため、コストパフォーマンスが高く業務用利用で重宝されています。

まとめ

トライクは三輪車のことを指し、運転する際には車両構造や総排気量により免許区分が異なります。

利用シーンに合わせて、ご自身がお持ちの免許で運転可能なトライクを見つけてみてはいかがでしょうか?

皆様の移動が楽しいものになることを願っています。

【関連記事】

電動キックボード等に特定小型原付区分が新設:免許不要、ヘルメット任意に!

道路運送車両法に「特定小型原動機付自転車」の保安基準が追加!改正内容を徹底解説

電動バイクや電動キックボードで自転車マークの上を走ってもいいの?普通自転車専用通行帯、自転車ナビマーク・自転車ナビラインについて解説

コンパクト電動バイクはどんな人に向いている?オススメの使い方を紹介

【初心者必見】知っておくべき8つの原付ルールを徹底解説!

一覧へ戻る